Éclipse Australie du 14 novembre 2012

(partie 6)

Wim Delvoye nous regarde

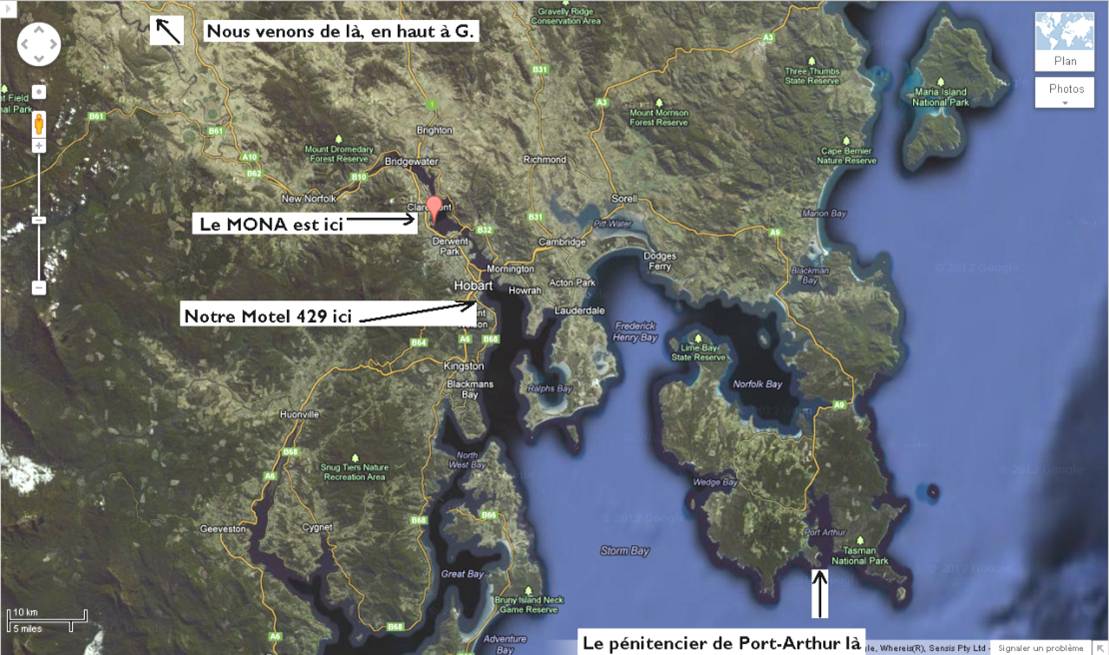

faire la queue au Mona (nous sommes à

quelques km au nord de Hobart, Tasmanie).

Quel choc, ce musée. Voici

le papier de Guy Duplat

qui m’a donné envie d’y aller voir.

Celui-ci,

dans le numéro d’ArtPress d’avril 2011 m’a scié

(format Word).

Et celui du journaliste suisse Luc Debraine que je viens de découvrir, est passionnant :

Le musée des

extrêmes (mis en ligne le 27 septembre 2011)

En

Tasmanie, le collectionneur David Walsh a ouvert le MONA, extraordinaire musée

d’art qui pose la question du futur de ce type d’institution. Son bras droit

est un jeune Genevois, Olivier Varenne.

« Le

bord du monde» : voilà comment les Tasmaniens décrivent leur île, fichée

au sud de l’Australie. Au-delà de cette terre extraordinaire, grande comme une

fois et demie la Suisse, plus d’espoir de civilisation : rien que de

l’océan glacial, des manchots, peut-être quelques baleines. Or, ce bord du

monde s’est enrichi il y a peu d’un musée lui aussi extrême : le MONA,

comme Museum of Old and New

Art.

Extrême

par son parti pris esthétique, centré sur la mort, le sexe, la religion et les

mythes. Extrême par son dédain des chronologies, des catégories, des normes,

des points de vue univoques sur l’art. Surtout extrême par sa témérité.

Comme si

le vieux genre du musée, né à la Renaissance avec le cabinet de curiosités, trouvait

ici, sur cette île-ponctuation du monde, son expression ultime. En revenant

précisément à l’idée de cabinet de curiosités, avec une Wunderkammer du XXIe

siècle qui s’étend, sous terre, sur 6000 m2.

David Walsh

David Walsh

L’acronyme

MONA s’inspire de celui du MoMA, le Musée d’art

moderne de New York. Ce qui tombe bien : pour Glenn Lowry, directeur de

l’institution new-yorkaise, les musées doivent changer. Leurs visiteurs

découvrent de plus en plus l’art en ligne, sur les sites des musées ou

ailleurs, ce qui contraindra bientôt ces institutions à revoir la manière dont

elles présentent leurs collections.

Elles

devront proposer une autre expérience esthétique, encourageant les amateurs d’art

à se déplacer pour les visiter. L’autre point soulevé par Glenn Lowry est celui

de la globalisation : l’art est aujourd’hui partout, et il vient de

partout. Les musées doivent s’adapter à cette nouvelle donne mondialisée,

polyphonique, combinatoire.

En

Tasmanie, le MONA pousse à bout cette exigence de réinvention. Il encourage les

amateurs d’art à s’aventurer loin, très loin de chez eux. Et il enchevêtre la

création la plus archaïque à la plus contemporaine, que celle-ci vienne

d’Australie, des Cyclades, du Pérou, de Paris ou de Lausanne.

Jamais le

MONA n’aurait eu cette liberté s’il avait été créé par une institution

officielle. Mais il est l’œuvre d’un seul homme, un collectionneur australien

qui est aussi mécène, joueur professionnel, mathématicien borderline,

viticulteur – certainement l’une des personnalités les plus étonnantes que l’on

puisse rencontrer de Reykjavik à Hobart, la capitale de l’État australien de

Tasmanie.

David

Walsh, né il y a cinquante ans à Hobart, a été élevé par une mère seule, dans

le dénuement. L’adolescent solitaire, que l’on dirait aujourd’hui atteint du

syndrome d’Asperger, forme légère d’autisme, se découvre une passion pour le

temps long de l’histoire. Le seul musée gratuit – il l’est toujours – de Hobart

est le TMAG,

le Musée d’art et d’histoire de Tasmanie. David Walsh y passe des heures,

autant qu’il s’immerge dans la littérature et les mathématiques.

À

l’université, avant d’être renvoyé pour piratage informatique, le jeune homme

et quelques amis, qui sont toujours ses partenaires en affaires, trouve un

filon d’argent frais. Au casino de Hobart. David Walsh tire profit de ses

aptitudes hors normes en calcul de probabilité pour gagner de grosses sommes au

blackjack. L’équipe rafle ensuite des

martingales dans des casinos du monde entier.

Avec un

problème à la clé : comment faire pour sortir une fortune d’un pays, alors

que la législation de celui-ci l’interdit ? David Walsh a l’idée d’acheter

des œuvres d’art sur place, qu’il exportera ensuite en Tasmanie. Sa première

acquisition est, en Afrique du Sud, une ancienne porte de palace sculptée, bel

exemple d’art yoruba qui sera la pièce fondatrice de sa collection.

Il y a une

quinzaine d’années, David Walsh, désormais multimillionnaire, acquiert une

propriété viticole à une dizaine de kilomètres de Hobart, au bord du fleuve

Derwent. Le domaine Moorilla (« Le rocher près

de la rivière » en langue aborigène) comprend une demeure que David Walsh

transforme en musée. Devenu aussi numismate, il y expose de précieuses

collections de pièces de monnaie antique et d’autres œuvres d’art moderne ou

contemporain.

Comme

David Walsh ne se donne pas la peine de promouvoir son musée, personne ne le

visite. Ce qui donne à cet esprit provocateur l’idée de construire un musée

encore plus grand. D’autant que le collectionneur a entre-temps acquis une

œuvre monumentale de l’artiste australien Sidney Nolan : Snake, une

peinture longue de 46 mètres. C’est décidé : le nouveau musée se

construira autour de cette pièce inspirée du temps du rêve des Aborigènes.

David

Walsh fait appel à un architecte de Melbourne, Nonda Katsalidis, d’origine grecque. Plutôt que d’ériger un

bâtiment en hauteur, telle une construction exubérante à la Frank Gehry, dont David Walsh a horreur, la paire décide

d’aménager un musée dans les profondeurs du grès jaune qui borde le fleuve.

Ce parti

pris souterrain obéit à une conviction du mécène : l’art ne doit pas nous

être imposé d’en haut, de manière autoritaire, mais d’en bas, par étapes

successives. David Walsh croit dans l’acquisition gradualiste de la

connaissance, en trouvant peu à peu ce qu’on ne cherchait pas a priori.

Le MONA

est un labyrinthe qui se déploie sur trois niveaux reliés entre eux par un

escalier à la Escher. L’on s’y perd à dessein, comme

dans le Musée juif de l’architecte Daniel Libeskind à

Berlin. La structure est gigantesque, caverneuse, menaçante, fascinante

surtout. Dante s’y serait plu. Pour un visiteur non prévenu, l’entrée du MONA

est invisible. Elle est aménagée dans l’une des anciennes maisons du domaine, à

côté d’un court de tennis.

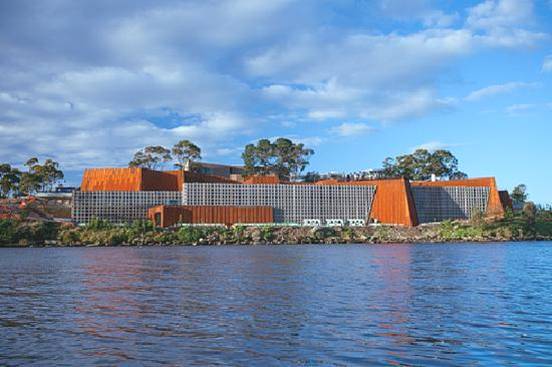

L’accès se

fait aussi par la rivière, au terme d’un trajet de quarante-cinq minutes depuis

le port de Hobart. C’est alors qu’apparaît la seule partie visible en surface

du musée: une large façade aveugle ponctuée d’acier rougeoyant et d’eucalyptus.

Un restaurant, une vinothèque-brasserie, une librairie et de confortables

pavillons pour loger les visiteurs – ils accueillent chacun des pièces de la

collection de David Walsh – complètent l’aménagement de Moorilla.

Le domaine

est jalonné d’œuvres d’art. Comme l’installation de l’artiste alémanique Roman

Signer sur le parking : une Rover détruite après avoir trop forcé son

passage entre deux murs de béton. De grandes vitrines, qui évoquent des iPhone géants,

s’allument la nuit venue au passage des visiteurs : elles contiennent

aussi bien de l’art précolombien que des pièces romaines, des vidéos ou des

peintures aborigènes.

Aucune œuvre,

dans le MONA, n’est décrite. Là encore, David Walsh l’iconoclaste se méfie des

explications réductrices : « Les musées nous infligent leur propre

point de vue sur leurs œuvres. Ce regard est un peu celui du monothéisme, de

l’autorité suprême. Comme s’il n’y avait qu’un seul point de distribution du

savoir... C’est tout le contraire. En plus, nous sommes dans l’ère de la perte

d’influence de la figure de l’expert, grâce à l’internet. Wikipedia

est l’un des grands achèvements de nos démocraties, justement parce que cette

encyclopédie confronte les points de vue. Si nos visiteurs veulent en savoir

plus sur un artiste, ils peuvent s’informer sur l’internet. Aujourd’hui, nous

sommes tous des recherchistes. »

Le

visiteur du MONA peut toutefois prendre à l’entrée un baladeur numérique qui,

par repérage automatique des lieux, lui donnera des explications sur les œuvres

exposées. Un commentaire sur un bronze romain ou une installation contemporaine

peut varier d’appareil en appareil, ce qui doit, là encore, encourager à la

confrontation des points de vue.

David

Walsh insiste tellement sur ce point qu’il a demandé à un collectif d’artistes

autrichiens, Gelitin, de modifier les toilettes

situées près du bar, à l’entrée du musée. Si le visiteur s’assoit sur le trône,

un jeu de miroirs lui renvoie – en face de lui – l’image de son anus. Une

manière radicale de changer de perspective, de découvrir ce qui est caché,

voire refoulé. Nom de l’œuvre : Locus

Focus.

Et si

l’art a pour fonction de rendre visible l’invisible, y compris les excrétions

de notre propre corps, le MONA joue cartes sur table. Dans une pièce créée

expressément pour cet automate, une machine-cloaque de l’artiste belge Wim Delvoye fabrique de la merde, de la vraie, avec force

vapeurs malodorantes. Le musée de David Walsh est ainsi : il alterne la

fange ironique de Delvoye et la grâce d’une statuette

d’Isis, les ruines d’Anselm Kiefer et les vidéos en

apesanteur de Bill Viola.

Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

Ici-bas,

pas de hiérarchies, ni de catégories : toutes époques confondues, les

œuvres se répondent les unes aux autres. Dans une salle encore plus enténébrée

que les autres, au terme d’un chemin de dalles qui affleurent à la surface d’un

bassin, un sarcophage égyptien dialogue en silence avec une image de la série The Morgue du photographe Andres Serrano. On pense aux « Longs échos qui de loin se

confondent » de Baudelaire.

David Walsh

a même parié sur la disparition de Christian Boltanski. Dans un pacte faustien,

le mécène australien a acheté en viager la vie de l’artiste français. Jusqu’à

la mort de Boltanski, des caméras disposées dans l’atelier parisien de

l’artiste transmettent en direct, 24 heures sur 24, leurs images au MONA, sur

des écrans disposés dans un pavillon spécial. Nom de l’œuvre: The life of C. B.

James Newitt

James Newitt

Le bras

droit de David Walsh est le Genevois Olivier Varenne, 34 ans. Ce curateur

indépendant parcourt les capitales de l’art à la recherche de talents pour le

collectionneur des antipodes. Il a fait entrer au MONA les œuvres de plusieurs

créateurs suisses : Roman Signer, Thomas Hirschhorn,

Alain Huck, Léopold Rabus

ou Jonathan Delachaux.

Olivier

Varenne a participé à l’organisation de l’exposition inaugurale, Monanism

(contraction sarcastique de « MONA » et d’« onanisme »),

une sélection de 460 pièces de la collection de David Walsh. Celle-ci en compte

au total quatre fois plus, pour une valeur de 100 millions de dollars

australiens.

La

construction du musée en a coûté autant. Ouvert en janvier dernier, le MONA a

déjà accueilli 250 000 personnes, dont 10% en provenance du monde entier. Durée

moyenne de la visite : quatre heures. Personne en Australie n’aurait

prédit un tel score, sauf David Walsh. L’expert en probabilités avait fixé le

seuil de 300 000 entrées au bout d’une année d’ouverture. Comme toujours, il

gagnera son pari.

Michel Blazy

Michel Blazy

En

décembre, la prochaine exposition d’Olivier Varenne au MONA sera une

rétrospective Wim Delvoye. Dont Tim, un modèle bien vivant

qui porte un tatouage de l’artiste flamand sur le dos et s’expose comme une

œuvre d’art. Jean-Hubert Martin,

l’ancien directeur de la Kunsthalle de Berne et du

Centre Pompidou, est désormais lui aussi un proche collaborateur du MONA.

Il puisera

dans les réserves du TMAG,

le musée d’art et d’histoire de Hobart, pour mettre sur pied l’an prochain une

autre exposition temporaire. Un hommage au lieu – gratuit – où toute l’aventure

a commencé.

-----------

(c) L’Hebdo

... lequel TMAG

l’on trouvera ici,

avec la suite du voyage.

(pour d’autres images du MONA, cliquer là)

P.-S.

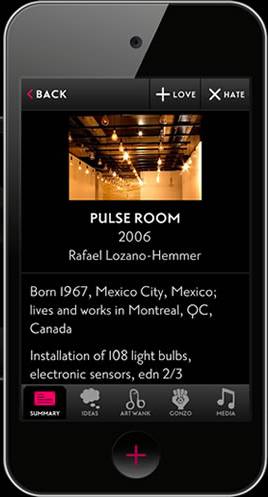

L’audioguide génialissime du

MONA – et sa touche « Artwanks », entre

autres, figurée par une bite ! (juste au-dessus du signe +, tout en bas).

En haut le « plus » blanc et le

« fois » vous permettent de « liker »

ou « disliker » les œuvres devant

lesquelles vous vous trouvez (lesquelles l’audioguide

retrouve grâce à son GPS embarqué).